こんにちは。暮らしっく不動産の徳留です。

江戸時代の相場

ネット上では有名なサイトで細かく調べられています。

| 項目 | 江戸時代の貨幣単位 | 現代の貨幣価値 |

| 歌舞伎・芝居(土間席)1席 | 銀15匁 | 16500円 |

| 風呂屋大人1枚 | 8分 | 132円 |

| 片道旅費 <江戸~京都=500km> | 1両 | 82500円 |

| 鮨一貫 | 8分 | 132円 |

| そば・うどん1杯 | 16分 | 264円 |

| 米1.5kg | 100文 | 1650円 |

| 長屋の家賃(9.72m2程度一部屋)1ヶ月 | 600文 | 9900円 |

| 大工の手間賃(1日) | 銀6匁 | 6600円 |

| 野菜売りの稼ぎ(1日) | 200文 | 3300円 |

| 寺子屋の月謝 | 銀2朱 | 8250円 |

| 一般的な日本刀の値段 | 25両 | 165万円 |

こうやってみてみると、そんなに現代と変わらないような気がしませんか?

一部をピックアップして細かく見てみましょう。

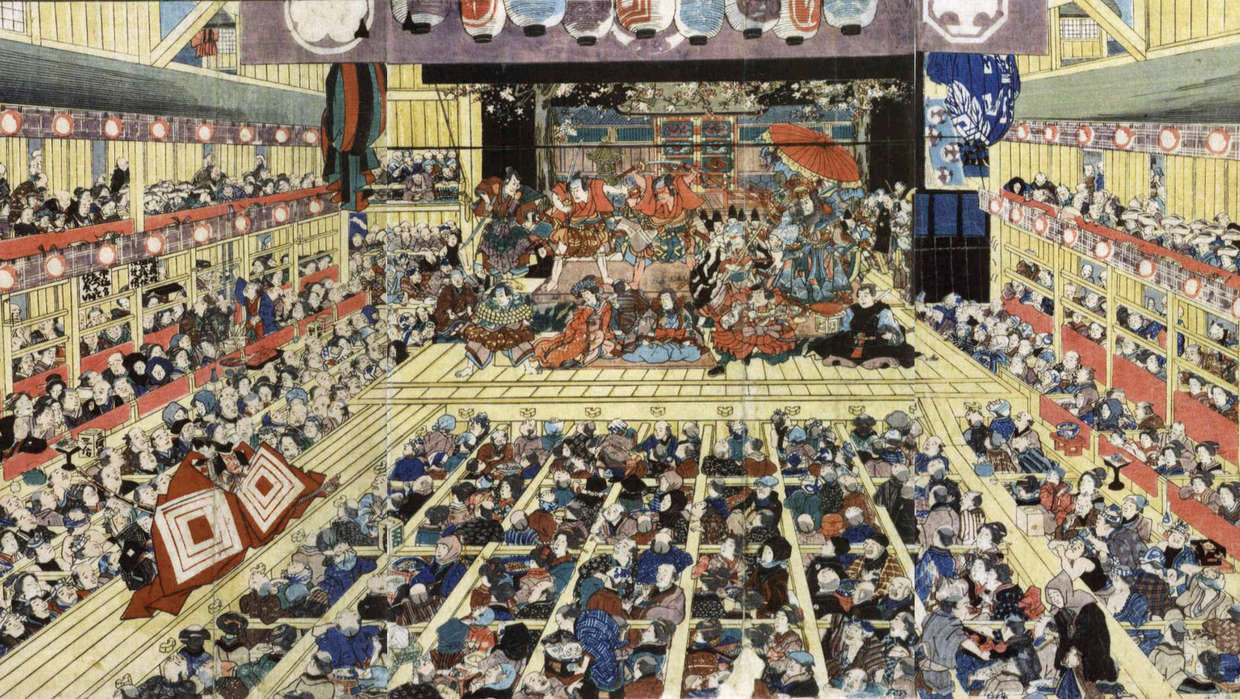

歌舞伎

歌舞伎の観覧料も海外のバンドのライブなんかで考えたらスタンドB席ぐらいの場所で16500円。

大御所のライブだとそれぐらいしますものね。(ちなみにポールマッカートニーのドームのB席は14000円でした。)

銭湯

東京都の銭湯の料金は460円なのですが、これが江戸時代だと132円。これは値上がりしてますね。

アメニティの充実や設備の充実を考えるといたしかたない自然な値上がりの仕方と言えます。

鮨

江戸時代に庶民に馴染みのあった寿司は今でいうリヤカー式の立ち食いでした。

表のデータは一貫136円。

現代の回転寿しを考えれば、一皿2貫で136円から150円が多いですね。

輸入ものの魚や養殖のテクノロジーがなかったことを考えれば、納得です。

国産ものでこの値段だったらけっこういいかも。

そば・うどん

都内にある富士そばのようなファストフード的なお店の"かけうどん"が270円ですから、これもほとんど変わりません。江戸時代の人にとっては鮨や蕎麦はファストフードだったようですのでいつでも食べられるお値段というのはこれぐらいになるのだと思います。

家賃

9.72m2と書きましたが、これは長屋の一間のサイズです。長屋の九尺二間というサイズなのですが、これを現在の単位になおすと間口約2.7m奥行き約3.6mですので、そこからはじきだした数字になります。6畳が約10.94m2ですから、ほんとにサイズは6畳一間ですね。

江戸時代の長屋は四畳半の部屋部分と1.5畳の土間部分という構成が多かったようでトイレは共同、風呂なしだったようです。

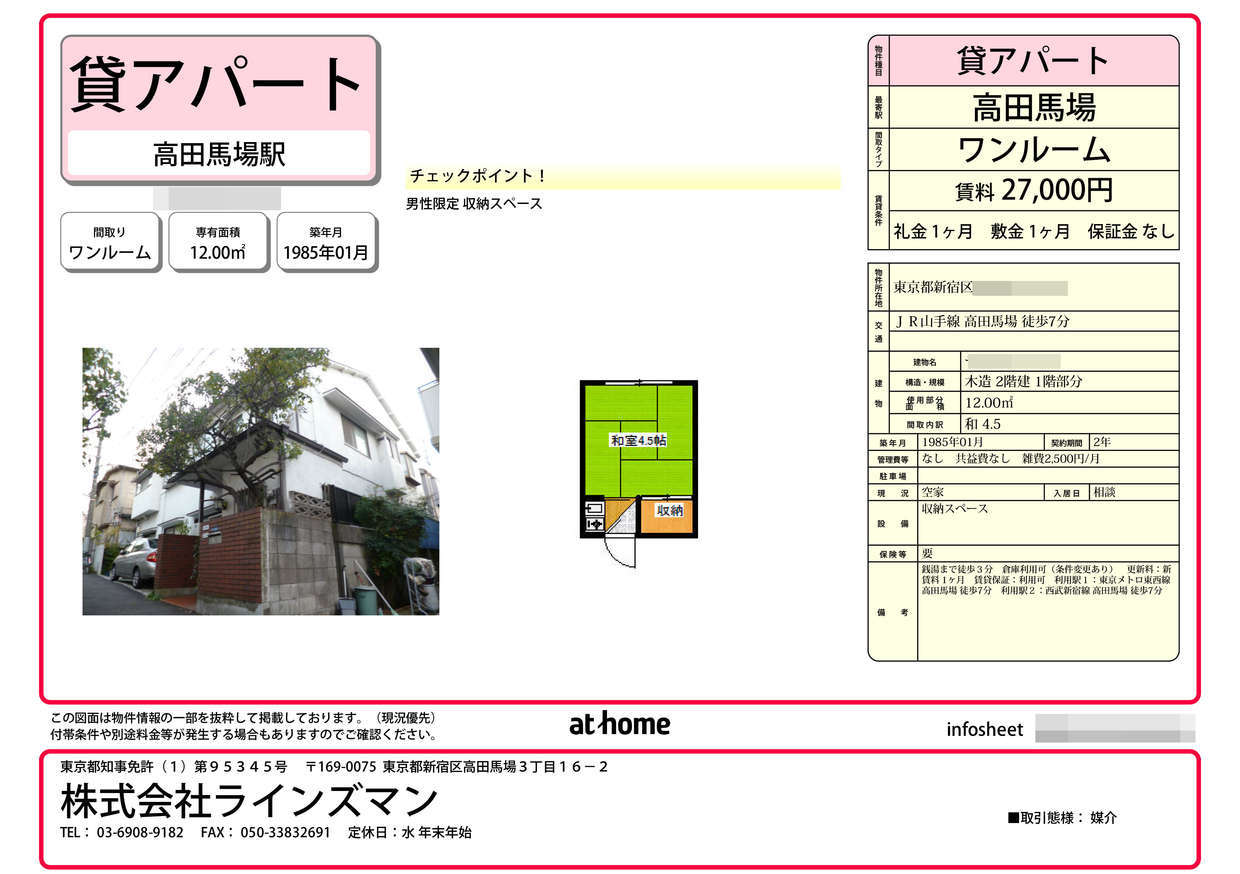

江戸時代の物件の広さに近い物件は都内でもあります。

こちらの物件のm2単価2250円(27000円12m2)

江戸時代の物件のm2単価900円(9900円9.71m2)

江戸時代の物件がどこのエリアのデータなのかや、どういう設備がついていたのか細かいところはわかりませんが、家賃は2.5倍になっているともいえます。

大工の手間賃

20,000円、これが現代の大工さんの日当相場です。(工務店さんから聞きました)

これも興味深いデータでした。

職人さんも職種によって値段に差がありますが、工務店さんの相場です。

江戸時代で6600円25日(月に働いた日数)=月165000円っていうの町民の中では高給取りのほうのようです。

日本刀

武士の命ともいえる刀。

これの相場が165万円。かなり高いですね。現代人でいえば車的な存在に位置するかもしれません。

しょっちゅう変えられるものでもありませんから、さぞかし大切にしていたのだと思います。

さいごに

江戸時代がよりみじかに感じられるとともに、生活感覚は現代人とそんなに差がなかったのではないかなぁと思います。多くの庶民は生活も苦しかっただろうし、それなりに切り詰めて生活をしていたのだと思います。携帯電話や電気やインターネットもない時代そういう意味では無駄なものが一切ない世界といえると思います。