「まなぽーん」

半泣きになりながら、まなぽんの家のチャイムを押すと、すぐに玄関が開いた。

「おー来た来たー、急になんか話したいなんてどうしたん?」

私は玄関の鍵を二カ所閉めて、ごめんね、とサンダルのストラップに手をかけた。

「スリッパないけどいいよね?」

「うん、お邪魔しますありがとね」

まなぽんの家に来るのはまだ2度目だけど、モノが白で統一されていて自分のアパートと同じくらいの広さなのにだいぶ広く見える。

「適当に座ってて。麦茶だすね」

「あ、炭酸買ってきたからコップでいいよ。一緒に飲も」

「気が利くー」

コップに炭酸を注ぐと顔の前でプチプチと弾けて涼しく感じる。

「で、どした? 大学つまらんの?」

まなぽんはレモンのスライスを炭酸の上にのせてラグの上にあぐらをかいて座った。

「あ、なにこれオシャレ、レモンだね、すごいね」

「昨日紅茶飲んだときに使った残りだよー」

「カフェみたい」

「あぁ、あれでしょ、水の中にミントやら野菜やらフルーツごろごろ入れて、デトックスウォーターとか言ってるやつでしょ?」

「そうそれー!」

「うちらの田舎の水のがよっぽど美味しいけどね」

まなぽんがそう言って炭酸をちびっと飲んだ。一気に飲むとげっぷでるもんね、と心の中で思う。

「ほんとにね、水は向こうのが美味しい」

「レモン入れると味、気にならなくなるよ」

「そうなんだー、じゃあうちでもやってみよっと」

「で、大学がおもしろくないの?」

まなぽんがコップに口をつけたまま私を見る。ちょっと上目遣いになる。高校のときはこんな仕草してなかった気がする。

「おもしろくないっていうか、疲れる」

「疲れる? 授業厳しいとか?」

「ううん、友達」

「あぁ・・・察し」

「わかる?」

「ゆみかほどじゃないけど、やっぱり地方組って感じだもん。ごはんとか買い物とかばっかり行ってるとすぐ破産しそうーってみんなで自分たちのこと、小銭女子とか言ってディスってる」

「小銭女子?」

「うん、1日に小銭しか使いたくない系女子」

「なにそれ、おもしろい」

「あと、妖怪小銭女子ってのもあるよ」

「妖怪?」

「今日お金ないから〜、手持ちないから〜、って言いながら原宿歩くやつ」

「くだらなっ」

「でしょ?」

そう言って、まなぽんはふふふふっと笑う。

「あ!でもこないだ服買ったよ、フリマアプリで」

「え、どんなの? アプリとかで買うと汚いのとか来ない?」

「来ない来ないー、けっこうちゃんとしてる。しかも欲しかった柄なの」

まなぽんは立ち上がって、クローゼットを開け、ハンガーにかけたワンピースを出してみせた。

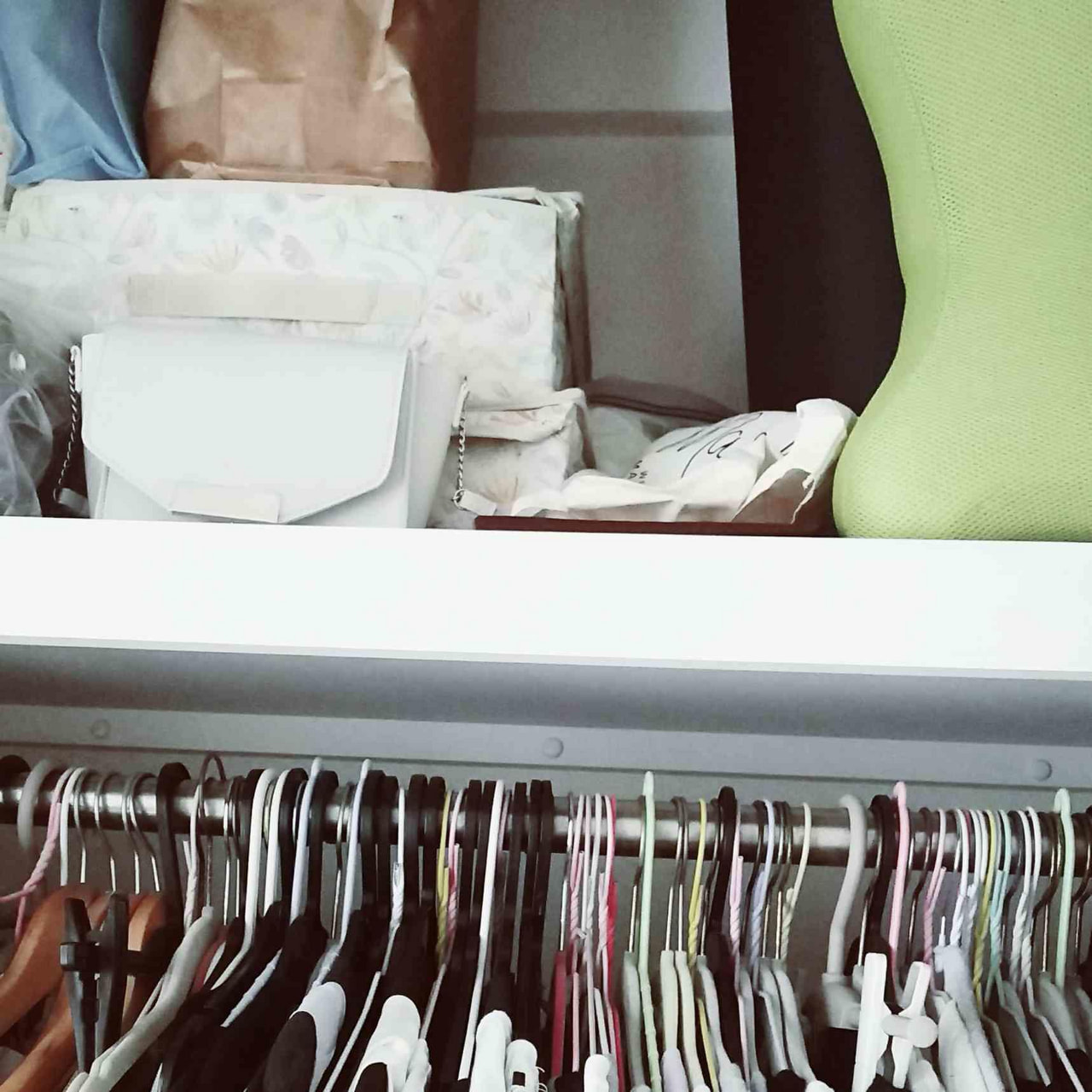

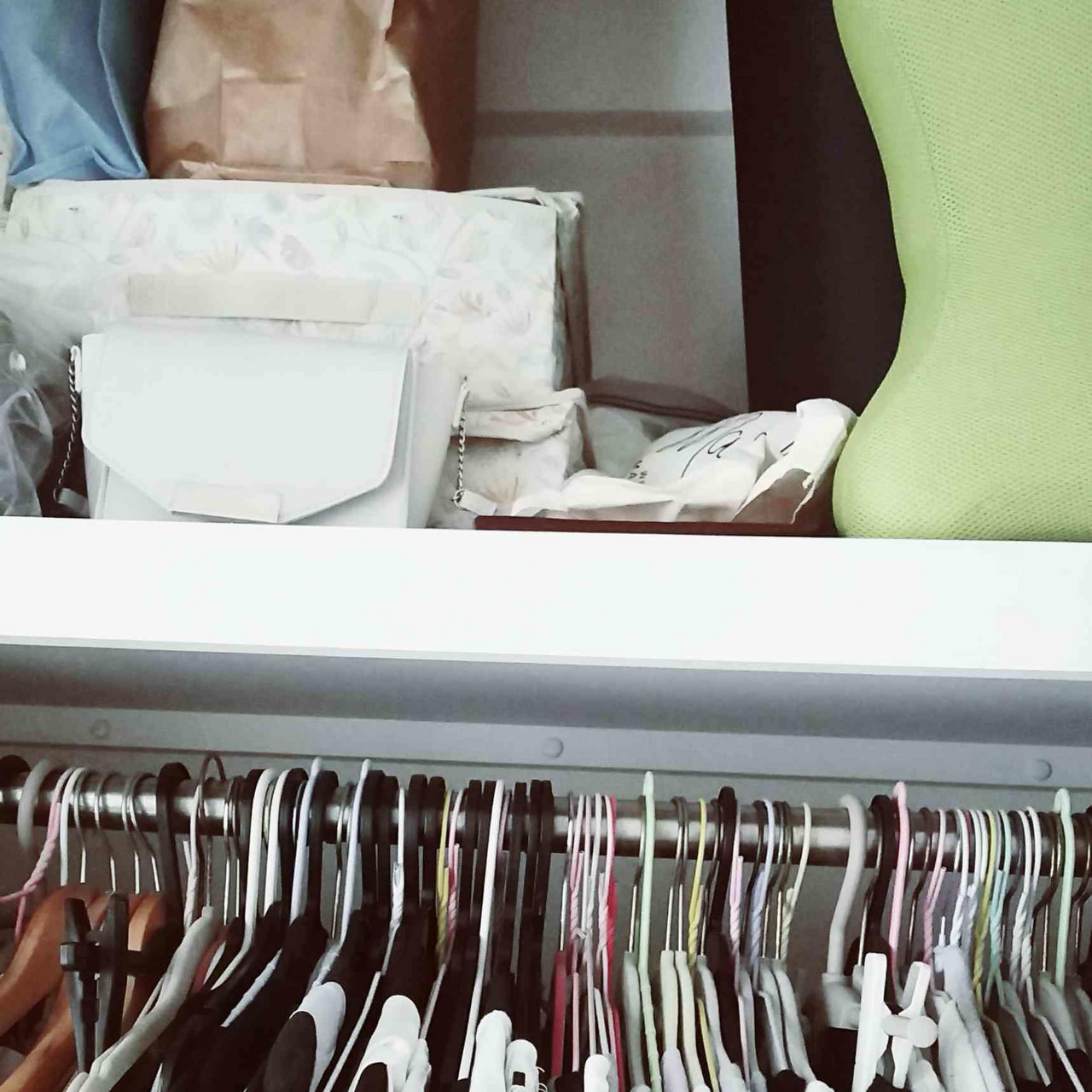

まなぽんの家のクローゼットは、人が3人入れるくらいの幅で、そこに服や掃除機や毛布を仕舞い込んであった。クローゼットの上のほうは棚のような作りになっていて、天井まで無駄なく使えるのがいいなと思った。

「まなぽんのとこのクローゼットいいね、使わないのあの上に置けそう」

「そうそう。なんか引っ越すときに、ここに置けるの便利ですよーって言われてね、たしかにって感じだよね。バッグとか、大学のテキストとか、なんでも置けるんだよねー」

「体シュッと縮めれば人も隠れられるんじゃない?」

「あ。バレたか。そうそう」

「そうそうって」

私が、んなわけあるかいっと笑うと、ありありだよーとまなぽんが言った。

「彼氏といるときに急に親が上京して家来たらここに隠れてもらうしかないよね」

まなぽんが言いながらクローゼットの服をバサバサ触った。

「ん?」

私が聞くと、まなぽんは、あ、という顔をした。

「うん」

「いや、うんじゃなくて、彼氏? まなぽんもしかして彼氏できたの?」

上京して4ヶ月、そういえば一回もそういう話をしたことがなかった。

「あー、うん一応」

「一応じゃないよー、えーマジに、ほんとに? どんな人?」

「サークルの先輩」

「えー、どんな人?」

「どうって、うーん、普通に優しいけど、今就活で大変そう」

「3年だ?」

「うん、先輩」

そっかぁ、と言いながら私はゆっくりラグに戻り、手を床についてゆっくり腰をおろした。

「そっかぁ。言ってくれたらよかったのに」

「大学の子には言ってるんだけど、ゆみかから彼氏の話も聞いてなかったし、私だけ話すのもどうかなーって」

「気にしなくていいのにー」

私はそう言って、よかったじゃん、おめでとおめでと、と炭酸を一気に飲んだ。

それで、と言いかけてげっぷがでそうになって黙った。

「写メないの?」

「あるけど、普通だよ?」

「いいよ、見たい見たい」

まなぽんはスマホをタップして、写真を選んだ。

「これが比較的良く撮れてるほうかな」

どれどれ、と覗いたスマホには、原宿のフォトジェニックスポットとして流行っているところで、まなぽんと彼氏がポーズを決めているところだった。加工されているからか、淡い空気が漂っている。

ヘー仲良しだね、と言いながら写真を拡大すると、彼氏がぐっと浮かび上がった。サンダルにデニムにTシャツというシンプルな格好で、おしゃれな中途半端の長さのバッグを首から提げていた。

「これなんて言うんだっけ?」

「あぁ、サコッシュだよね、なんか財布くらいしか持つものないって言いながらちょっと何か持つの好きみたい。それの前はクラッチ持ってきてた」

へぇ、と言いながら、サコッシュという言葉がすぐに出て来て、自分でさえ持っていないクラッチを持っている男の子と付き合っているまなぽんが急に遠のいていく気がした。遠く感じるというよりも、私がすーっと引いてしまったのかもしれなかった。

画面に、ポンッとメッセージと写真が表示され、このあと行くよ、という一行が見えてしまった。

「このあと行くって」

私がまなぽんに画面を見せると、そうだった、と言ってすぐに返事を書こうとする。

「約束あったんだ?」

「ううん、就活でいっこグループディスカッションやるから終わったらごはんでもって話してたの」

「そっかー、なんかごめんね」

「ぜーんぜん。あ、ゆみかが来てるって言ったら、じゃあみんなでご飯食べようよってさっくんが」

「さっくん?」

「あ、彼氏ね」

「あ、だよねだよね。いいよー私おじゃまになるしー」

「前からゆみかのこと話してるし、今度会ってみたいねって言ってたからオッケーだと思うよ。せっかくだし」

なんのせっかくなんだろうと思いながらも、まなぽんの彼氏に会ってみたい気もして、じゃあ今日だけ、と返した。まなぽんがそのままメッセージをすると、スマホが鳴って、画面には、うさぎのスタンプが飛び跳ねて喜んでいた。

「じゃあ待って着替えるから」

まなぽんがそう言ってまたクローゼットを開け、さっき見せてくれたワンピースを取り出した。

私はまなぽんに背を向けてベランダを見つめた。座ったままの見慣れない窓の外は、向かいの一軒家の屋根に作られたアンテナが斜めに空に向かって突き刺さっていた。たまにアンテナがギラッと光って、陽射しの強さを感じた。

着替え終わったーというまなぽんを見ると、小花柄のワンピースにネックレスを付けていた。よく見ると、髪も前より少し伸びて、前髪を耳に流す形なんて初めてだった。

かわいくなったね、と言うと、まなぽんは、ゆみかだってかわいいじゃーん、と言いながら、クローゼットの奥からスマホと財布しか入らないくらいのポシェットを出して、これどう? と言った。

似合うと思う、女の子らしい、と答えると、じゃあこれにしよっ、と嬉しそうにバッグにスマホを入れた。

私は今日、学校の子たちになかなか馴染めないんだよねっていう話をまなぽんにしたくて、まなぽんもきっとそうに違いなくて、やっぱり地元の友達が一番いいよねっていう話をして、何かを確認するつもりだったのに、それが何だったのか、それが何になるのか、今となっては分からなくなって、ぼんやりとまなぽんのワンピースの花を数えていた。

持ち物も雰囲気も彼氏も、まなぽんが少しずつ変わっているのを感じて、私は、かわいいかわいい、と棒読みに言いながらまなぽんを見上げた。